Политика читать бесплатно и без регистрации. Cтраница 5

Исследование Энтони Саттона дает понимание ключевых моментов современной политики, управляемой организованной силой, которую он называет Орденом. Прежде всего Саттон объясняет методологию своего исследования. Речь идет о диалектическом подходе к историческому процессу. Диалектику Гегеля автор использует при анализе стратегии и тактики «организованного конфликта». В качестве субъекта-организатора выступают политические механизмы Ордена, в качестве объектов воздействия — европейские страны, Россия и Германия. Саттон показывает, что финансирование Большевистской революции и советской экономики было своего рода стратегическим «тезисом». «Антитезисом» стала поддержка нацистов. Столкновение двух диалектических противоположностей, точнее их взаимоуничтожение в ходе Второй мировой войны, привело к «синтезу», победе «третьей силы», урегулировавшей конфликт с выгодными для себя последствиями. Саттон считает, что главной целью подобных столкновений является установление «Нового мирового порядка», где Орден будет играть ведущую роль.

Документальное исследование американского экономиста и политолога Энтони Саттона раскрывает тайные механизмы власти в США и пружины, с помощью которых финансировалась большевистская революция, строилась экономика СССР, осуществлялся приход к власти Гитлера, была развязана Вторая мировая война, создана ООН и другие международные организации, а нынче утверждается Новый мировой порядок.

Я проработала кремлевским обозревателем четыре года и практически каждый день близко общалась с людьми, принимающими главные для страны решения. Я лично знакома со всеми ведущими российскими политиками – по крайней мере с теми из них, кто кажется (или казался) мне хоть сколько-нибудь интересным. Небезызвестные деятели, которых Путин после прихода к власти отрезал от властной пуповины, в редкие секунды откровений признаются, что страдают жесточайшей ломкой – крайней формой наркотического голодания. Но есть и другие стадии этой ломки: пламенные реформаторы, производившие во времена Ельцина впечатление сильных, самостоятельных личностей, теперь отрекаются от собственных принципов ради новой дозы наркотика – чтобы любой ценой присосаться к капельнице новой властной вертикали.

Вниманию читателей предлагается перевод книги Павла (Пола) Хлебникова, ставшей бестселлером в Америке в августе прошлого года. Автор – старший редактор журнала «Форбс», много лет изучал политическую и экономическую обстановку в новой России. Проводя своерасследование, он встречался с людьми, стоявшими у власти, с журналистами, сотрудниками спецслужб. Герои повествования не только Борис Березовский, но и другие знакомые фигуры последнего десятилетия нашей страны. Прочитав эту книгу, вы узнаете тайны Семьи, подоплеку чеченской войны, загадки многих экономических скандалов. Журналистское расследование Павла Хлебникова – попытка дать ответ на вопрос, кто же виноват во всех бедах России. Книга рассчитана на массового читателя.

Предлагаемая вниманию читателя работа состоит из трех частей. Первая содержит анализ итогов шести лет «великих потрясений», во второй рассматриваются тенденции формирования нового мирового порядка и места России в нем. И та, и другая характеризуют современное состояние России и направления ее социально-экономической эволюции. Третья часть посвящена перспективам развития страны и содержит характеристику основных направлений политики экономического роста, ориентированной на активизацию конкурентных преимуществ российской экономики, ее внутренних резервов и возможностей, оптимальную интеграцию в мирохозяйственные связи. В ней рассмотрены все еще сохраняющиеся возможности восстановления могущества и благополучия России на фоне мрачных тенденций последних лет. При обосновании политики экономического роста показана альтернативность вариантов развития экономики и общества в целом, обусловленность катастрофических результатов последних шести лет сознательной политикой властвовавшей в стране олигархии. Использование ею власти для личного обогащения обернулось фактическим геноцидом в отношении русского народа.

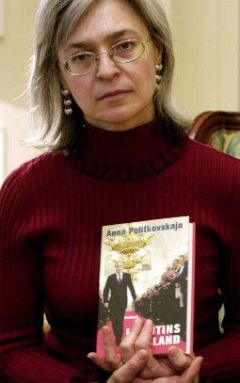

Книга Анны Политковской «Путинская Россия» («Putin’s Russia») была впервые издана в Великобритании в 2004 году.

Позже книга была переведена на многие языки и издана в Соединенных Штатах Америки, Дании, Финляндии, во Франции, в Германии, Голландии, Италии, Японии, Норвегии, Испании и Швеции.

«Новая Газета» публикует книгу с согласия родственников Анны Политковской.

Все права на публикацию принадлежат семье Анны.

Никонов-Смородин, по происхождению русский крестьянин, работал землемером, землеустроителем в деревне. До революции занимался проведением в жизнь реформы Столыпина, после революции застал начало периода коллективизации. В 1918–1919 гг. был руководителем "вилочного восстания" крестьян в лесах Мензелинского уезда против утвердившейся там советской власти. В 1919 году перешел на нелегальное положение. В 1927 году был арестован ЧК и приговорен к расстрелу. Расстрел заменили позднее ссылкой на Соловки. Обо всем этом Никонов-Смородин замечательно пишет в предлагаемой книге. На седьмом году заключения ему удалось бежать с большим риском и опасностью для жизни. Перейдя нелегально финскую границу, Никонов-Смородин оказался на Западе. Ценнейшие материалы по истории 20 века.

«Все описанные в книге эпизоды действительно имели место. Мне остается только принести извинения перед многотысячными жертвами женских лагерей за те эпизоды, которые я забыла или не успела упомянуть, ограниченная объемом книги. И принести благодарность тем не упомянутым в книге людям, что помогли мне выжить, выйти на свободу, и тем самым — написать мое свидетельство.»

Опубликовано на английском, французском, немецком, шведском, финском, датском, норвежском, итальянском, голландском и японском языках.

Там, где кончается религия, начинается большевизм. Пережитые мною испытания в тюрьмах и концлагерях СССР и последующие скитания в годы Второй мировой войны убедили меня в непреложности этого духовного закона. Наш многострадальный век заболел большевизмом только потому, что человеческая личность, потеряв веру в Бога, переживает тяжелую моральную депрессию, от которой ее сможет спасти только учение Христа в его социальной и нравственной сущности. Нынешнее правительство США уже поняло эту необходимость и принимает соответствующие мероприятия… Очередь за больной Европой и нашей грызущейся между собою многонациональной эмиграцией. Лишь учение Христа может дать исстрадавшемуся человечеству желанный мир и спасение от надвигающейся мировой катастрофы. И Он зовет:

Все полные и интересные русские книги жанра Книги на телефон и андройд.